|

***RaDio TEENTAAL***

L'

EVASION AUX SAVEURS INDIENNES !

|

| retour

à la page zéro

|

| Auteur |

Message |

Miss_Diey

Teentaalien VIP

Inscrit

le: 27 Aoû 2005

Messages: 1540

Localisation:

Marseille

|

Posté le: Sam Avr 08,

2006 9:26 pm Sujet du

message: Posté le: Sam Avr 08,

2006 9:26 pm Sujet du

message: |

|

|

ok, merci pour la précision

_________________

Today:

I'm Diey Akhsay Kumar

My skyblog:

http://bollymania.skyblog.com/ | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Dim Avr 09,

2006 1:35 am Sujet du

message: 9 - 6 Posté le: Dim Avr 09,

2006 1:35 am Sujet du

message: 9 - 6 |

|

|

8 - 6 : Quelques théoriciens de la

musique

AVANT

J-C.

Pythagore

de Samos (- 570 / - 480)

L’essentiel de ce

qu’il y a à connaître des pythagoriciens, est ici

(en

anglais) :

http://www.myastrologybook.com/Pythagoras-music-of-the-spheres.htm

Pour en savoir plus, fouiller (c’est en français):

http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/histoire/

à Tarente (Italie), 2 disciples de Pythagore :

Philolaos, puis Archytas : voir http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fe/06/Archytas.html

Aristoxène de

Tarente ( IV° siècle av. J-C.)

écrivit 453

livres, dont Eléments

harmoniques et Eléments rythmiques.

APRES J-C.

Claude

Ptolémée, d’Alexandrie ( ca. 90 – ca. 168 )

nous a

laissé un traité intitulé Harmonies

C’est une

étude mathématique des sons dans la musique grecque,

une

synthèse des travaux de Pythagore et d’Aristoxène

Boèce (480 –

ca. 525), consul de Rome sous Théodoric, roi des Wisigoths,

est le savant par qui nous connaissons l’œuvre de

Pythagore

Gui

d’Arezzo (ca : 990 - 1050), moine toscan, a écrit, vers 1025,

le micrologue .

C’est à lui qu’on doit la portée, qui fut d’abord

à 4 lignes.

http://www.herodote.net/10500517.htm

Gioseffo

Zarlino (1517 - 1590) , dit Zarlin

est l’auteur de

Les institutions

harmoniques, ouvrage publié en 1558 à Venise

( en

italien : Le institutione

harmoniche )

http://sonic-arts.org/monzo/zarlino/1558/zarlino1558-2.htm

(pour se faire une idée : traduction partielle, avec

figures, & commentaires en américain)

Olivier Bettens

indique que Zarlino s’appuya sur Ptolémée

Ici (doc. en

italien), on voit bien qu’Aristoxène (au moins indirectement)

inspira Zarlino :

http://users.unimi.it/~gpiana/dm3/dm3ari01.htm

Zarlino écrivit d’autres livres (voir l’une des

bibliographies ci-après.)

Anselme de Flandres, fixa,

dit-on la valeur du SI, peut-être en 1587, en tous cas au

XVI°.

On dit qu’il fut élève d’Hubert Waelrunt, d’Anvers,

[ca 1517 – 1595]. On lit aussi que c’est Waelrunt qui donna

son nom au SI, ailleurs que c’est Lemaire, un Français.

Marin Mersenne

(1588 - 1648)

écrivit le Traité de l’harmonie

universelle écrivit le Traité de l’harmonie

universelle

Biographie : http://www.musicologie.org/derm/mersenne.html

Voici ici une page de son traité consacrée à la facture

d’orgues, commentée par un amateur

http://perso.wanadoo.fr/organ-au-logis/Pages/Mersenne/Mersenne15.htm

Jean-Marie Bononcini, violoncelliste italien (1642 -

1678) http://www.califice.net/pourquoi/language.shtml#2

publie en 1673 « Musico

prattico » . Il y remplace UT par DO en 1673

http://www.baroquemusic.org/bqxbononci.html

Andreas

Werckmeister (1645 - 1706), organiste allemand,

est

le théoricien à qui, je pense, nous devons le tempérament égal

(1691)

http://www.musicologie.org/publirem/jmw/notices/werckmeister_andreas.html

http://emc.elte.hu/~pinter/werck.html

N.B. Le clavier bien tempéré, de

Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750),

est un recueil de

pièces pour clavecin.

http://infopuq.uquebec.ca/~uss1010/catal/bacjs/bachbio.html

Joseph Sauveur

(1653 - 1716),

physicien français qui naquit sourd et qui

est le fondateur de l'acoustique,

est l'auteur à qui on

doit

-- Principes

d'acoustique et de musique,

in : Mémoires de

l'Académie des sciences, 1701, 68p.

-- Application des sons harmoniques à

la composition des jeux d'orgues. in : Mémoires de

l'Académie des sciences, 1702.

-- Méthode générale pour former des

systèmes tempérés en musique,

in : Mémoires de

l'Académie des sciences, 1707

(sources :

http://members.aol.com/fichet/biblio.html

http://www.musicologie.org/Biographies/s/sauveur_joseph.html

)

Sur les rapports entre les mathématiques et la

musique (et pour apporter de l'eau au moulin de Cinthy  -

vive elle, ma défenderesse -

vive elle, ma défenderesse  !) !)

voir cet article

consacré à la correspondance de Leibniz à ce sujet, entre

1706 et 1712 :

http://fiorano.u-strasbg.fr/lexis/html/cinscription/Leibniz.html

Jean-Philippe

Rameau (1683 - 1764)

publia

en 1722 le Traité de

l’harmonie réduite à ses principes naturels

mais il

poursuivit ensuite ses études et publications

http://www.hoasm.org/VIIF/Rameau.html

Jean-Le Rond

d’Alembert (1717-1783)

écrivit un manuel

de vulgarisation de l’oeuvre de Rameau,

Eléments de musique théorique et

pratique,

dont Condillac approuva le manuscrit en

novembre 1751 et qui fut édité à Paris en 1752.

Ce manuel

est l’une des bases du présent exposé.

D’Alembert fut

secrétaire perpétuel de l’Académie française. Sa vie est

racontée ici :

http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=219

Giuseppe

Tartini (1692 - 1770 ), Italien,

publia

Trattato di musica secondo la

vera scienza dell'armonia, à Padoue, en 1754

http://istrianet.org/istria/illustri/tartini/

ainsi qu'un "traité des agréments" (i.e. un traité de

l'ornementation), présenté ici (en anglais) :

http://www.geocities.com/conniesunday/tartini.html

Hermann von

Helmholtz (1821 – 1894)

médecin et

savant allemand, s’intéresse à la vue et à l’ouïe et publie,

en 1862

Die Lehre von den

Tonempfindungen

als physiologische Grundlage für die

Theorie der Musik

[littéralement :

les leçons

des découvertes sur les tons

en tant que fondements

physiologiques pour la théorie de la musique]

Une version

en français paraît à Paris en 1868 sous le titre

Théorie physiologique de la musique

fondée sur l’étude des sensations auditives

Pour en

savoir plus sur Helmholtz, sa vie, son œuvre :

http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Hermann_von_Helmholtz

Alexander John

Ellis (1814-1890)

phonéticien anglais,

traduisit en anglais, et annota la théorie de Helmoltz

http://encyclopedia.jrank.org/fr/ECG_EMS/ELLIS_lorigine_SHARPE_ALEXANDER.html

Son travail ne fait pas l’unanimité ! (Voir aussi http://www.greenwych.ca/sherlock.htm )

Il invente le « cent » et en montre l’intérêt dans son

appendice 20 ( 126 pages ) à la version anglaise du livre de

Helmholtz

On the

Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of

Music

Voir http://www.music-cog.ohio-state.edu/Music829F/Biographies/Helmholtz.html

Sur l’histoire des subdivisions de l’octave et les autres

intervalles petits (tels le « cent »),

voir http://www.xs4all.nl/~huygensf/doc/measures.html

Un autre portrait de lui (déjà donné plus haut) :

http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/BigPictures/Ellis_Alexander.jpeg

James Murray

Barbour

docteur en physique et musicologue, publia,

en 1932

Equal temperament

: its history from Ramis (1492) to Rameau (1737).

et d’autres ouvrages

Voir aussi http://www.medieval.org/emfaq/zarlino/arnotes.html

, notes 17, 20 et 21.

et cette bibliographie :

http://www.fi.muni.cz/~qruzicka/BIBL2.htm

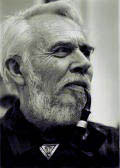

Harry

Partch (1901 - 1974), Américain,

écrivit Genesis of a music.

1ère édition : 1947 ?

(J'ai lu ça mais ça

m'étonne, je croyais qu'elle était de 1932).

Tiens, Biren, ce livre est publié chez Da Capo Press à

New-York.

Tiens, Biren, ce livre est publié chez Da Capo Press à

New-York.

Cet éditeur a publié plusieurs livres sur la

théorie de la musique :

profite d'y faire un tour pendant

que tu séjournes là-bas !

Sur l’œuvre

d’Harry Partch et des ses successeurs,

sur « l’intonation

juste » et les micro-tons, voir http://sonic-arts.org/

(c'est une

encyclopédie !).

Sur la page d'accueil, la photo de

Harry Partch que j'ai déjà publiée

(à moins que ce ne fut

en février et que Kali l'eût effacée ?)

http://sonic-arts.org/partch.jpg

Un

lecteur pressé ira d'abord ici : http://www.corporeal.com/

Une

biographie d'H. Partch est ici (1 page en anglais)

http://cctr.umkc.edu/user/amcdonald/partch.html

Voici un présentoir des bouquins de ces auteurs

contemporains

(Barbour, Partch et d'autres), en anglais

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/030680106X/corpormeadowtheo/002-3621997-2812001

Cliquez sur le livre de Partch pour avoir les détails ! Le

fac-similé de la table des matières, celui du 1er chapitre

(lequel m’inspira le début de la 1ère version de cet exposé,

détruite, qui commencait par l’exposé d’une décision prise par

un empereur de la Chine antique)...

Voici une page de

présentation de Partch et des instruments qu'il a inventé

http://www.composerjohnbeal.com/Partch.html

(inventer des instruments, c'était ça, au fond, sa

passion) :

http://musicmavericks.publicradio.org/features/feature_partch.html

Evidemment, il y a aussi http://www.harrypartch.com/

Etc.

Olivier

Bettens

http://virga.org/ puis choisir : d’abord

Zarlino, puis Robin et Marion.

Monsieur Bettens est notre

contemporain. Il vit en Suisse. Il est très sympa.

Nameeta Shah

C'est une page de son mémoire de fin d'études de

l'Université de Kanpur qui est ma source la plus fiable sur

les shrutis et sans laquelle je n'aurais pas pu faire cet

exposé.

Merci, Nameeta !

Après s'être

intéressée à la conception d'un logiciel d'animation graphique

piloté par de la musique et qui en fasse voir la couleur,

Nameeta a travaillé -- et travaille encore --dans le génie

génétique.

Compléments :

Sur Ramis (1482), Sauveur (1700) et autres auteurs,

voir cette bibliographie chronologique

consacrée aux seuls

livres traitant du tempérament égal ! http://home.earthlink.net/~splarfage/paper/bib.doc

Le début de l’histoire (XV°) est ici, en anglais, sur ce

bloc-notes brésilien :

http://brasilnuts.blogspot.com/2005_10_14_brasilnuts_archive.html

L’eesntiel de la proposition de Ramis est ici :

http://sonic-arts.org/monzo/ramos/ramos.htm

Sur les similitudes entre les conclusions de

Bartolomeo Ramis et de ceux de Safi-Al-Din, musicien arabe,

voir http://www.chrysalis-foundation.org/Al-Din_&_Ramis.htm

Christian Huygens (1629 - 1695) s’intéressa aussi à la

subdivision de l’octave et proposa de la tronçonner en une

trentaine de parties.

Voir : http://www.music.indiana.edu/tfm/17th/HUYCYC_TEXT.html

- C'EST

EN FRANCAIS !

Synthèse pouvant être utile à

tout compositeur, l''article que voici, intitulé HARMONIE :

http://www.cartage.org.lb/fr/themes/Arts/musique/musiq/Harmonie.html

Dernière édition par Veit le Ven Nov

03, 2006 1:03 am; édité 4

fois | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Dim Avr 09,

2006 12:43 pm Sujet

du message: 9 - 7 Posté le: Dim Avr 09,

2006 12:43 pm Sujet

du message: 9 - 7 |

|

|

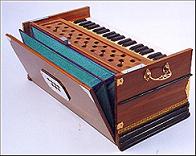

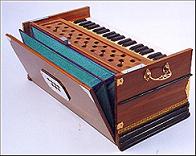

9 - 7 harmonium

source de

l'image = http://www.andrew.cmu.edu/user/ssubram1/articles/harmonium.html

(contient, expliqué en 1 ligne, le principe des fameuses

sruti boxes !)

L'harmonium portatif est le successeur de l'orgue

positif du Moyen Âge

(dit "positif" car.... on le pose sur

une caisse pour en jouer.

C'est un instrument

transportable -- ou fixe s'il est imposant,

tel celui dont

il reste les vestiges dans la chapelle du château d' Ecouen

(Val d'Oise) ; la caisse est caisse de résonance).

Voici une page qui vous présente plusieurs modèles

d'harmoniums portatifs et qui atteste que c'est un instrument

de la musique indienne.

Et des échantillons sonores sont

disponibles sur cette page

http://www.indianmusicalinstruments.com/harmonium2.htm

Je me souviens d'un spectacle de danse Ossidi donné à

la ferme du Buisson à Noisy-le-Grand dans les années 90.

L'éclairage était horrible : orangé d'un bout à l'autre du

spectacle.

L'harmonium servait à

réaliser un bourdon (un peu comme font les Irlandais avec leur

Uilleann pipes). Il

était servi par 2 personnes, l'une au clavier et l'autre au

soufflet.

L'harmonium, donc, est utilisé dans la

musique traditionnelle indienne.

(Et ce depuis le XIX°

siècle)

Voici un cours gratuit

d'harmonium (en anglais) : http://www.soundofindia.com/

Dernière édition par Veit le Ven Nov

03, 2006 1:08 am; édité 3

fois | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Dim Avr 09,

2006 1:25 pm Sujet du

message: 9 - 8 Posté le: Dim Avr 09,

2006 1:25 pm Sujet du

message: 9 - 8 |

|

|

9 - 8 septain diatonique

On

peut donc définir ansi les

swaras du saptak

(c'est-à-dire les notes du

septain) :

SA = 0

RI = 200

points

GA = 400

MA = 500

PA = 700

DHA = 900

NI = 1100

et on recommence à

sa = 1200

--> tivra =

monter de 100 points

(exemple : MA TIVRA = 600 points)

--> komal =

descendre de 100 points

(exemple : RI KOMAL = 100 points)

Maintenant, nous allons considérer les points de

départ de ces échelles régulières : SA = 240 Hz dans l'échelle

de Nameeta Shah ;

Do = 261 Hz ou environ en musiqe occidentale,

ce qui fait -- je me répète -- qu'on a des univers musicaux

parallèles et semblables mais qui n'ont aucun son en commun.

On passera ensuite à l'étude d'échelles

irrégulières.

Dernière

édition par Veit le Ven Nov 03, 2006 1:09 am; édité 2

fois | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Lun Avr 10,

2006 10:40 pm Sujet

du message: 9 - 9 - a Posté le: Lun Avr 10,

2006 10:40 pm Sujet

du message: 9 - 9 - a |

|

|

9 - 9 : sa

D'après ce que j'ai lu, en musique indienne :

- le

point de départ de l'échelle ascendante est toujours un sa ;

-

cette hauteur est convenue entre les musiciens avant qu'ils ne

commencent à jouer ensemble ;

- dans la page dont j'ai

donné la référence plus haut, relative au sitar, l'auteur a

choisi pour hauteur de son sa la même

hauteur que l'un de nos si ;

-

posant sa = 240 Hz,

Nameeta Shah a choisi une hauteur comprise entre un si et un si b ;

-

et un sitariste teentaalien qui joue avec du sitar avec un

comparse qui sonne de la veuze (une cornemuse nantaise) dit

accorder son instrument en "do relatif" ...

Dernière édition par Veit le Ven Nov

03, 2006 1:10 am; édité 3

fois | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Mer Avr 12,

2006 10:50 pm Sujet

du message: 9 - 9 - b Posté le: Mer Avr 12,

2006 10:50 pm Sujet

du message: 9 - 9 - b |

|

|

Au point où nous sommes

arrivés, vous pouvez maintenant lire avec profit cette page-ci

qui vous présente le septain (saptak)

et la gamme

diatonique (les 8 notes de l'octave ; ashtak) ainsi que la notation

des notes intermédiaires

une note = un swara ;

une note soulignée = un swara altéré d'une altération

komal

une note surlignée = un swara altéré d'une

altération tivra

(autre notation : une apostrophe à côté

du nom de la note, en haut et à droite ;

ou bien au-dessus

-- comme sur l'image ci-après ;

L'Australien Bob Smith écrit RE là

où nous écrivons RI ;

la même note a 2 noms selon la

région.

Même chose : notre SI, des anglophones l'appellent

TI.)

http://musique.indienne.free.fr/inde1.html

L'article présente aussi les thaat c'est-à-dire un jeu de

notes pris d'avance dans l'échelle et que le compositeur

assemblera pour composer son morceau

(en principe à

l'exclusion d'autres notes ; telle est la règle qu'il

s'imposera).

Dernière

édition par Veit le Ven Nov 03, 2006 1:10 am; édité 6

fois | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

|

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Ven Avr 14,

2006 12:13 pm Sujet

du message: 9 - 10 Posté le: Ven Avr 14,

2006 12:13 pm Sujet

du message: 9 - 10 |

|

|

9 - 10 : du diapason

Dernière édition par Veit le Ven Nov

03, 2006 1:12 am; édité 2

fois | |

|

toonssia

Teentaalien VIP

Inscrit

le: 30 Aoû 2005

Messages: 985

|

Posté le: Ven Avr 14,

2006 12:41 pm Sujet

du message: Posté le: Ven Avr 14,

2006 12:41 pm Sujet

du message: |

|

|

ah le diapason !!

beaucoup de physique qui s'y cache la dedans looooool

avis aux amateurs  | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Ven Avr 14,

2006 3:25 pm Sujet du

message: 9 - 10 - a1 Posté le: Ven Avr 14,

2006 3:25 pm Sujet du

message: 9 - 10 - a1 |

|

|

Lol !

Toonssia ! Pas trop de physique mais un peu d'histoire,

comme tu vas voir ! Lol !

Toonssia ! Pas trop de physique mais un peu d'histoire,

comme tu vas voir !

Le diapason, c'est cette petite

fourche dont on tient la queue dans une main et qu'on frappe

sur l'autre main pour en faire vibrer les branches. On porte

alors l'instrument à l'oreille et on entend alors un petit son

ténu, sans harmoniques et dont la fréquence est la fréquence

de vibration des branches.

Le diapason est réalisé de

manière à produire un son de fréquence stable et fixe qui est

une fréquence conventionnelle de référence, fréquence qu'on

appelle aussi... le diapason !

Le diapason a été

inventé en 1711 par un Anglais qui s'appelait John Shore et

qui jouait du luth.

Si on fait entrer le diapason en

vibration et qu'on pose l'extrémité de la queue de celui-ci

sur un meuble, celui-ci fait caisse de résonance. La vibration

du diapason se transmet au bois du meuble, puis à l'air

contenu dans le volume du meuble, puis à l'air ambiant. Le son

qu'on entend est plus fort.

La valeur de la fréquence

conventionnelle de référence a été publiée en 1955 par l'ISO,

organisme international de normalisation. La recommandation

ISO / R 16 - 1955 a obtenu le statut de norme internationale

en 1975, après consultation du comité technique ISO/TC 43 par

le secrétariat central de l'ISO à Genève. La "fréquence d'accord normale"

(tel est son nom) est donc spécifiée par la norme internationale ISO 16 -

1975.

Voici l'essentiel de cette norme (je l'ai sous

les yeux) :

- " La fréquence d'accord normale est la

fréquence de la note la3 et elle est fixée

à 440 Hz".

-

Respecter cette fréquence le plus rigoureusement possible lors

de l'accord des instruments de musique.

- Pour

l'accord et le réaccord, disposer d'instruments produisant la

fréquence normale d'accord avec une précision de plus ou moins

0,5 Hz.

- Fabriquer les instruments de musique de

façon que, à la température et dans les conditions fixées par

le fabricant, il soit possible de les accorder suivant la

fréquence normale de 440 Hz

(Dans ce but, les fabricants

peuvent trouver désirable de disposer de diapasons donnant

cette fréquence avec ue précision supérieure ou églae à 0,25

Hz).

On peut se

procurer les normes internationales auprès de l'ISO à

Genève ( http://www.iso.org/ )

mais aussi auprès des Instituts

nationaux de normalisation qui sont membres de l'ISO, en

France l'AFNOR - c'est là que je travaille - http://www.afnor.org/ -- , en Belgique

l'iBN, etc.).

Dernière édition par Veit le Ven Nov

03, 2006 1:16 am; édité 3

fois | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Ven Avr 14,

2006 4:04 pm Sujet du

message: 8 - 10 - a2 Posté le: Ven Avr 14,

2006 4:04 pm Sujet du

message: 8 - 10 - a2 |

|

|

Sauf exceptions, les normes

sont de libre application.

A ce que j'ai lu, la

fréquence de référence utilisée dans les conservatoires de

musique de France est : 444 Hz

Si vous faites le

calcul, vous trouverez que cette fréquence est de 16 points

(16 cents) supérieure

à la fréquence normalisée, soit moins d'1 comma. | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Ven Avr 14,

2006 4:33 pm Sujet du

message: 8 - 10 - a3 Posté le: Ven Avr 14,

2006 4:33 pm Sujet du

message: 8 - 10 - a3 |

|

|

Ce document anglais ( http://www.uk-piano.org/history/pitch.html )

laisse entendre que la norme internationale de 1955 se serait

alignée sur la norme américaine d'avant-guerre. Toutefois, les

USA ne font pas partie des 17 pays ayant approuvé la

recommandation de 1955.

Par contre, on y trouve

mention tout à fait vraisemblable d'un la3 de 435,4 Hz adopté à

Vienne en 1885.

Cette valeur était toute proche de

celle qui était en vigueur en France et qui avait été fixée

par arrêté ministériel sur la base d'un rapport présenté le

1er février 1859 à un ministre d'Etat par une commission qui

comprenait, entre autres personnalités le physicien Lissajous

et les musiciens Meyerbeer et Berlioz. Cet arrêté adoptait un

diapason normal obligatoire pour tous les établissements

musicaux de France autorisés par l'Etat. Celui-ci était de 870

vibrations par seconde.

Etant donnée la façon de

s'exprimer de l'époque, ça correspond à : la3 = 870 / 2 = 435 Hz

(diapason national français de 1859).

La page internet

que je viens de vous donner vous donne d'autres valeurs du

diapason, variables selon les lieux et les époques.

Au temps

de Napoléon, le diapason de l'armée russe n'était pas le même

que celui de la grande Armée.

Du temps de Louis XIV,

notre diapason (le la

de l'époque, donc) correspondait à peu près à un sol de maintenant --

c'est

ce que m'a dit une fois un joueur de viole de gambe de la Cité

de la musique, à Paris.

Le sol de maintenant, pour un

la de 440 Hz, c'est 392 Hz.

Voici d'autres chiffres

tirés d'une encyclopédie où l'auteur emprunte à Grove qui a

lui-même emprunté à Ellis.

1636 : ton de chambre

(d'après le frère Mersenne) : 563 Hz

1636 : ton de

chapelle (d'après le frère Mersenne) : 504 Hz

1648 :

accordage de l'épinette (d'après Mersenne) : 403 Hz

1700 :

diapason moyen de Paris : 404 Hz.

Aujourd'hui : la3 adopté par plusieurs

orchestres baroques : 415 Hz.

1751 : diapason de

Haendel : 423 Hz

1780 : diapason de Mozart : 422 Hz.

1810 : diapason moyen de Paris : 423 Hz.

1834 :

congrès de Stuttgart : 440 Hz

1859 : diapason français

: 435 Hz

mais....

1856 : opéra de Paris : 459 Hz

(rappel : la commission qui avait préparé l'arrêté

minstériel de 1859 avait pour mission de réagir contre

l'élévation excessive du diapason)

1859 : congrès de

Vienne : 456 Hz

1863 : Helmholtz (Tonenpfindungen) : 440 Hz

1879 : pianos Steinway (U.S.A.) : 457 Hz

1885

: conférence de Vienne : 435 Hz

1899 : Covent garden

(c'est à Londres) : 440 Hz

1939 : diapason

international normal : 440 Hz

1953 : conférence de

Londres : 440 Hz

1955 : recommandation ISO R/16 : 440

Hz

1975 : norme internationale ISO 16 : 440 Hz

De 440 Hz à 435 Hz, il y a 20 points

De

440 Hz à 415 Hz, il a 101 points.

Dernière édition par Veit le Sam Avr

22, 2006 12:37 pm; édité 1

fois | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Ven Avr 14,

2006 9:48 pm Sujet du

message: 8 - 10 - b1 Posté le: Ven Avr 14,

2006 9:48 pm Sujet du

message: 8 - 10 - b1 |

|

|

D'où vient le choix de ce

la, comme note de

référence ?

On dit que c'est parce que c'est la note

qui est au milieu de l'étendue du grand orgue.

Orgue de 1985, de l'église

luthérienne St-Etienne, d'Echerterdigen

(Allemagne),

accordé selon le tempérament proposé par Neidhardt en

1729.

Mais le la était déjà la note du

milieu de la gamme byzantine.

N.B. V. aussi

--> http://www.cyberonic.com/~mark7/tunings.html

--> http://diapason.xentonic.org/who/Neidhardt.html | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Ven Avr 14,

2006 10:18 pm Sujet

du message: 8 - 10 - b2 Posté le: Ven Avr 14,

2006 10:18 pm Sujet

du message: 8 - 10 - b2 |

|

|

Voici une échelle de la

musique byzantine. "Elle part du degré supérieur, selon

l’usage antique"

α

(a)________________________Lune_____ré

ε

(é)________________________Mercure___do

ι (i), degré

mobile,_____________Vénus____si b

ο

(o)________________________Soleil_____la

η

(ê)________________________Mars_____ sol

ν

(y)_________________________Jupiter____fa

ω

(ō)________________________Saturne___mi

«Cette échelle

offre l’une des formes de l’octave dorienne archaïque

avec

mi pour base et la pour mèse, note moyenne ou teneur

».

in La

musique des origines à nos jours, Librairie Larousse, Paris,

1947.

Ceci indique que les organistes, prenant le

la comme note milieu

de leurs instruments, ont suivi un usage très

ancien.

Dernière édition

par Veit le Ven Avr 14, 2006 10:36 pm; édité 2

fois | |

|

Veit

Teentaalien confirmé

Inscrit le: 25 Nov

2005

Messages: 409

Localisation: Tremblay (93)

|

Posté le: Ven Avr 14,

2006 10:32 pm Sujet

du message: 8 - 10 - b3 Posté le: Ven Avr 14,

2006 10:32 pm Sujet

du message: 8 - 10 - b3 |

|

|

Une conséquence de cela,

c'est que, comme c'est la qui est la fréquence de

référence, et que c'est do que nous avons pris comme

point de départ de l'échelle, il nous faut, l'échelle étant

donnée (chromatique à tempérament égal comme on l'a vue

jusqu'à présent, ou à tempérament inégal comme on le verra par

la suite) mais l'échelle partant du do, soit re-calculer la

fréquence relative de toutes les notes de l'échelle à partir

du do, pour pouvoir les

apprécier par rapport au la, soit dans un premier

temps calculer la fréquence du do, le rapport entre la et do étant connu par définition

de l'échelle, puis dans une deuxième temps calculer toutes les

fréquences par rapport à ce do.

La 2ème méthode

est plus simple. La 1ère est plus précise.

Dernière édition par Veit le Sam Avr

15, 2006 11:16 am; édité 1

fois | |

|

|

écrivit le

écrivit le